第2編 歴史

第1章 原始・古代

第4節 古墳時代

1 時代の特色と古墳

古墳時代の生活

県内の遺跡や遺物から、古墳時代の生活様式を概観したい。

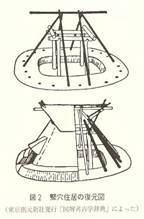

まず住居では、羽合町の長瀬高浜遺跡から竪穴住居跡130棟、掘っ立て柱建物跡27棟が発見された。竪穴住居とは、地平面下に深さ60〜70センチメートルの竪穴を堀り、その底を住居床面とし、それを覆うように屋根を葺(ふ)き下ろした住居をいう。長瀬高浜の場合、柱穴からみて、方形のものが大部分で、まれに多角形のものもあった。また、四本柱が主であるが、小さい住居跡では二本柱もあった。屋根は草葺きであったと思われる。付近には六基の井戸跡も見つかった(西村彰滋「鳥取県羽合町長瀬高浜遺跡」・新日本教育図書『えとのす18』所収)。なお、掘っ立て柱建物中には、高床式の巨大な建物とみられるものもある。神社形式の建物あるいは豪族の住居跡などと推定されている(保育社『日本の古代遺跡9鳥取』)。

米子市の福市遺跡では、80棟以上の竪穴住居跡が見つかっている。円形・隈丸方形・方形の3つに分類でき、円形では最大のもので径7メートル、大部分が径5メートル前後であった。一自然家族(ナチュラル・ファミリー)の住居として、径5メートル大が一般であったといわれる(日本考古学協会編『日本考古学辞典』)。町内で見つかった佐美の住居跡については後述する。

|

|

食生活では、弥生時代からの火を使って煮炊きする調理法が広く普及したようである。前記福市遺跡の住居跡からは、胴や底が黒くすすけた壺(つぼ)や甕(かめ)が見つかっている。このほか、高坏(たかつき)、甑(こしき)、皿(さら)などの食器・炊事用具も出土している。甑は、湯を沸かした壺や甕の上に重ねて、食べ物を蒸すための道具で、現在のセイロウの祖型である(町域内では藤津から出土している)。福市遺跡をはじめ、山陰地方の古墳時代の住居跡にはかまどが作られていない。当時、どのような方法で煮炊きしていたのか不明の点が多い。なお、福市遺跡では、ほとんどの住居跡から砥(と)石が見つかった。調理用具や農具などに鉄器が使われていたことを示すものであろう。当時の発火方法では、棒状の火きり杵(ぎね)と火きり臼(うす)が使われた。木製の臼と杵の摩擦熱によって採火する方法である。

衣類は、古墳の墳丘に並べられた埴輪(後述)から当時の様子を知ることができる。男性は筒袖(つつそで)の上衣にゆったりとしたズボン状のものを身につけ、女性はスカート状の裳(も)を使用している例が多い。素材では、普通麻布が多用され、上層階級では絹が珍重されたと思われる。

布の遺物は少ないが、後述する羽合町・長瀬高浜遺跡の1号墳から鉄刀が見つかり、その木製の鞘(さや)の上に布が二重以上巻かれ、さらにその上に幅9ミリメートルの組み紐(ひも)がすき間なく一重に巻かれていた。また、同遺跡の75号墳からは、柄の部分も含めて全体が布で幾重(下は麻状の粗い布一重、上は絹で三重)にも巻かれた鉄剣が見つかっている(鳥取県教育文化財団『鳥取県羽合町長瀬高浜遺跡発掘調査報告書V』)。

こうした布を織るためには糸が必要である。繊維にヨリをかけて糸にするための道具・紡錘(ぼうすい)車(後述)は前記の福市遺跡や長瀬高浜遺跡などで出土している。

このほか、古墳時代の生活を特徴づける土器(土師器・須恵器)や装身具などがあるが、項を改めて述べる。