第2編 歴史

第1章 原始・古代

第4節 古墳時代

1 時代の特色と古墳

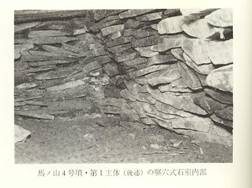

石室の構造

遺体を納める内部施設は、竪(たて)穴式石室と横穴式石室に大別される。

竪穴式石室は、前期古墳に一般的に見られるもので、封土上に設けた長方形の土壙の四面に割り石類を積み上げ、数枚の石で天井をふさぐ形である。

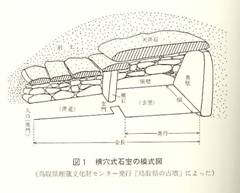

横穴式石室は、後期に広く普及した大陸伝来のもので、遺体を納める玄室と、その入口に通ずる羨(せん)道から成っている。竪穴式と違い、入口の門(玄門・羨門)の開閉によって追葬が可能である。この地方で俗に岩屋と呼ばれるものは、横穴式石室である。石室の造り方は、初期では自然石を積み上げているが、終末期には大きな切り石を整然と組み合わせた立派なものも出現する。

なお、追葬可能な横穴式石室の普及で、従来のような首長個人のためでなく、数人の家族を追葬する家族墓的な性格が強まったといわれる。これらの家族単位の古墳の数群が二、三代にわたって同一地域に造られたのが、後期群集墳と呼ばれるものである。多くの場合、一つの尾根や谷に、横穴式石室が密接するように造営された(平凡社『国民百科事典』)。

遺体を直接入れる棺にもさまざまな形式があり、割り竹式木棺・石棺のほか、後期では土製の陶棺・円筒棺なども見られる。木棺の場合は地中で朽ちしてしまうので発見されにくい。箱式石棺は、板石で四壁と天井を覆う簡単な構造で、封土中に直接埋める場合と、石室の内部に置かれる場合とがある。

|

|